イワナは警戒心が強い

イワナは警戒心が強い魚ですが、好奇心旺盛でもあります。物陰に身を潜め、エサを見極めてから一瞬で食いつく特徴があります。イワナ狙う場合、警戒心を与えないために、釣り人は気配を薄くする必要があります。

釣り場では、いきなり水面に近づくのではなく、ある程度の距離をおいてからゆっくりと釣りをしましょう!

イワナ釣りの時期

イワナ釣りの時期は早春の解禁から、産卵を控えて禁漁となる秋前後まで。移り変わる季節に応じて、イワナの行動パターンやエサの対象が変化します。釣り人は、その状況を見極めて釣り方も工夫します

春 渓流釣りの解禁日は、地域や河川によって若干異なりますが、おおよそ3月ごろ。解禁当初は、まだ気温・水温ともに低く、特に残雪が日照によって溶ける雪解け水は、水温を低下させるので、そこに棲むイワナの多くは黒ずんだ「サビ」が残ります。桜が咲く頃から徐々に水温が上昇し、5月上旬前後が最も釣りやすい時期でしょう。エサは水生昆虫の幼虫が主体となります。

初夏 新緑が美しい初夏に入ると、日によっては水温の上昇が顕著になります。この時期には蝶や蛾の幼虫、蟻など陸生昆虫の他、ミミズも活発に活動を始めるので、イワナのエサとして使えます。ヒットする時間帯も徐々に日中から朝夕の涼しい時間帯に移行していきます。日中では、日陰や淵などがイワナの隠れ家になっていることもあるので、ピンポイントに仕掛けを流してみるのも良いでしょう。

真夏 梅雨を過ぎて盛夏に入ると気温は一気に上昇し、日中の水温は渓流魚の適水温を超えることが多くなります。それに伴い水中の溶存酸素も減少し、イワナの活性が悪く釣りにくくなることもあります。特に減水(渇水)している状況は難を極めます。しかし、夕立ちなどで笹濁りが入る程度の増水はチャンス。水温低下とともに流下してくるエサを狙ってイワナの活性が上がります。

秋 9月上旬を過ぎたあたりから、朝夕の気温の低下が顕著になると、イワナの適水温に近づい てきます。この時期は越冬を控えて活発にエサを追いますが、産卵場所である渓流の最上流 部まで遡る個体が多く、入渓しやすい場所にいる個体は一気に減少します。イワナを追うこ とで、禁漁区間に入ってしまうこともありますので、十分に注意が必要です。

イワナ釣り

人里を離れ山奥に入って行くと、落差が増し滝や急な流れの山岳地帯となり、原流域に入って行きます。それなりの装備も必要となり、山奥には危険な動物もおりますので鈴は必ず持参するようにお勧めします。初めての方は特に注意が必要です。

漁業組合での放流をしております、砂防ダムの上は自然繁殖するため天然岩魚の領域となっている。

沢釣りの魅力が楽しみの一つでもあります。釣り方はチョウチン釣りが一般的です。

上流へ行くにつれ川幅は狭まり水量も少なって源流へと山奥へ入って行きます。本流に流れ込む出合いから、集落の中を流れる通称「里川」では漁業組合でヤマメやイワナの放流が盛んに行われていて比較的釣り易い場所が多く、初心者やのんびり釣りを楽しみたい人には最適な場所かと思われます

川の最上流部に棲む魚。人がほとんど入らない源流域での釣りは、安全確保は一番一人ではいかないように、ただしその分、釣り人を楽しませてくれることもある。エサの乏しい環境に棲む魚だけに、ネズミや小鳥、はてはコウモリまで食べていたという記録があるそうです。

・餌釣りの基本は浮きを使用せず目印もしくは手に伝わる当たりで釣る。

・竿について

一般的な渓流なら5~6m、イワナ狙いなら硬め(8:2、9:1調子)、ヤマメ狙い(細い糸使用なら)なら少し柔らかめ(7:3調子)。川のサイズで竿の長さと調子を決めて下さい。最初は少し硬めで8:2調子の竿をオススメします。

・道糸・ハリスについて

イワナ狙いなら道糸は0.6号~1.0号、ハリスはそれより0.2号細くする、ハリスの長さは25cm~50cmとしています、 『ハリスと道糸の連結はチチワ同士が手返し良くオススメです』。または ここぞという大物ポイントは道糸をそのまま 『通し仕掛け(道糸兼ハリス)』とすることをオススメします(ハリスが長いほど切れにくい)。

私は0.6号通し仕掛け もしくは 道糸0.8号でハリス0.6号を標準にしています

釣り糸が細い方が水の抵抗が少なく餌が自然に流れるので釣れますが、その分 糸が切れるリスクが増えます、 『細い糸には柔らかい竿・ハリスを長くするのが(通し仕掛け)基本』です。

・竿と道糸~ハリまでの長さについて

『竿尻から50cm程度短いのが扱い易い』ですが、木が覆い被さっているような所ではどんどん短くしていきます。⇒ 『チョーチン釣り』 。糸が短いと糸を太くして通し仕掛けとするのが基本です。

・目印について

『毛糸状の目印が見易くてオススメです』、私は上から・オレンジ・イエローの3種類を使っています。

・ハリについて

餌釣りにはできるだけ小さいカエシのハリが良いです。またハリが小さいと飲み込まれるリスクも増えるので 最初はヤマメ・アマゴ用のカエシが小さいもので半スレ7号前後をオススメします(特に餌がミミズ・ブドウ虫の場合)。

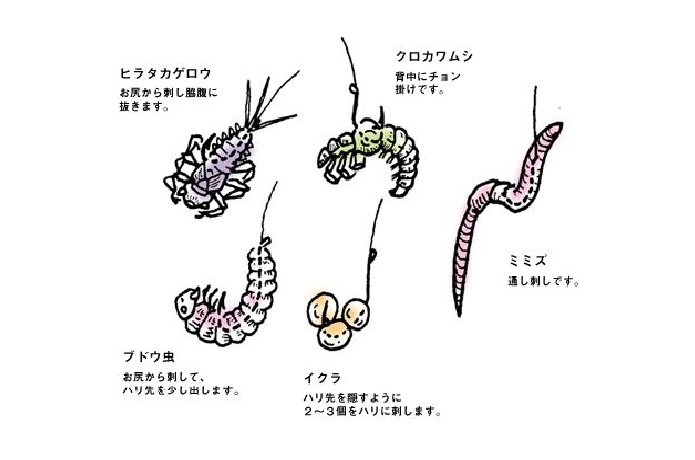

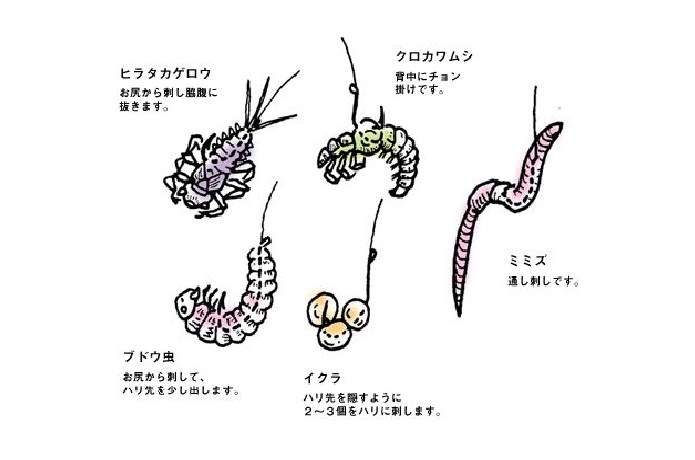

・餌について

最初は入手性の良い ブドウ虫・ミミズをオススメします。ささ濁り状態ではミミズに優るものは有りません。

仕掛けは 1~2mチョウチン仕掛けです

狙う岩魚の大きさや地域で 糸の太さは違います

太いに越したことが有りませんが 小さいのは釣れる率が下がります(釣れない事は無いです)

かといって 細すぎては話になりません 8号の仕掛けを用意し 状況で使い分けます

竿は 源流=単竿でなく 6.1mを収縮し使用 7mも欲しい所 仕掛けが短く

ポイントに近づいてしまうので竿の長さで 離れます

立って釣るのではなく 気配を消すように 岩のかげから竿を出すように、しゃがんで釣るようにします。魚が人の気配感じたらその場所はまずだめです、むやみに川を渡らない 水音 砂利音立てて歩かないのが基本ですよ

岩魚竿 ダイワ早蕨やマミヤ岩魚を買いましたが 硬硬調では Bクラスのオモリで振込み難く 硬調竿が好きです。

イワナのポイントは石の裏、沈み石の周辺の水流が緩やかになっているところや滝が落ちるところが一番のポイントでしょう。あとは木や草がかぶさっているところの下など足元から狙っていきます。チョウチン釣りが有利ですね。

釣り方

この仕掛けが特に威力を発揮するのは、人が入りにくい枝や木があるところです

長い仕掛けでは届きませんので、短い仕掛けで攻めます。

また、このようなところは意外と大物が潜んで居たりします。

仕掛けが短いので魚にこちらの姿がばれない様、それこそ忍者の様にポイントに忍び寄ります

後は普通の渓流釣り同様、仕掛けを自然に流せば良いわけです。

取り込み

魚が掛かったら、竿を1節ずつ畳んで行きながら魚を自分の方に手繰り寄せます。

この時大切なのは竿の角度です。

仕掛けが短いので竿の角度が急になりがちですが、あまりにも曲がってしまうと竿が折れます

竿の質にもよりますが、私が使っているダイワ 琥珀抜 TT 61MRでせいぜい90度位でしょうか。それ以上まげて折った事がありましたので御注意を

餌

餌はぶどう虫、ミミズ、川虫、イナゴなどを使用します。

一番食いが良いのは現地に居る虫です。

私は東北の川に良く行くのですが、保険の為にこちらでぶどう虫やミミズを

購入していく事が有ります。

雪がある時期ならぶどう虫などは用意した方が良いですが、

川虫やバッタなどで釣れてしまうことが殆どです。

良く使用する餌を挙げると、

■春~夏 オニチョロ、クロカワ虫、ブナ虫など

■夏~秋 オニチョロ、クロカワ虫、トンボ、イナゴなどのバッタの類

雨が降って川が濁ったときなどに初めてミミズを使用したりします。

水が濁った時など、ミミズしか食わないときが結構有ります。

とは言え、自然に居る昆虫類をやたらととりすぎてしまうのも問題が有りますので

程々に豊かな自然が無いと釣りも出来ないですからね。

チョウチン釣り

渓流釣り仕掛けで私が一番良く使うのが提灯釣り用の仕掛けです。

渓流釣りでどんな場合にこの提灯仕掛けを使うかと言うと

木が生茂り長い仕掛けではポイントに入れられない場合や

高低差が大きく川幅の狭い渓流(源流)などです。

私の提灯釣り用の仕掛けは基本的には天井糸30cmに

1ヒロのハリス(0.4~0.6号)をつないでいます。

最近の渓流竿は高性能なので天井糸は必要ない場合が多いですが

私はヘラ用のクッションサルカンを中間に結んでラインが切れても

直ぐに作れるように天井糸を使っています。

このクッションサルカンなかなか良いですよ。

ただね、ちょっとお高いです。

ラインはナイロンでもフロロでもどちらでもOKです。

私はナイロンが好きです。

重りは出来るだけ軽めのモノを使ってます。

水深と流れによって使い分けますがG1~2B位まで。

重りはゴム付が良いですよ。重りの位置を変える事も

簡単に出来ますし交換も楽です。

何より良いのはラインを傷めない事です。 |